先日、けいはんな万博2025シンポジウムに参加する機会がありました。

登壇されたのは、ノーベル賞を受賞された 山中伸弥さん(iPS細胞の研究者) と 田中耕一さん(質量分析技術の研究者)。世界的な研究者のお話を、目の前で直接伺えるという貴重な時間でした。

「ノーベル賞受賞者=特別な才能を持った“別世界の人”」

そんな先入観を抱いて臨んだのですが、実際にお会いしたお二人は、驚くほどユーモアにあふれた、温かみのある方々でした。

講演の中では、研究や人生の転機で得た学びが語られ、まるで“未来を生き抜くための道しるべ”をいただいたような気持ちになりました。

この記事では、私が特に心を打たれたエピソードと、そこから学んだ未来へのヒントをシェアしていきます。

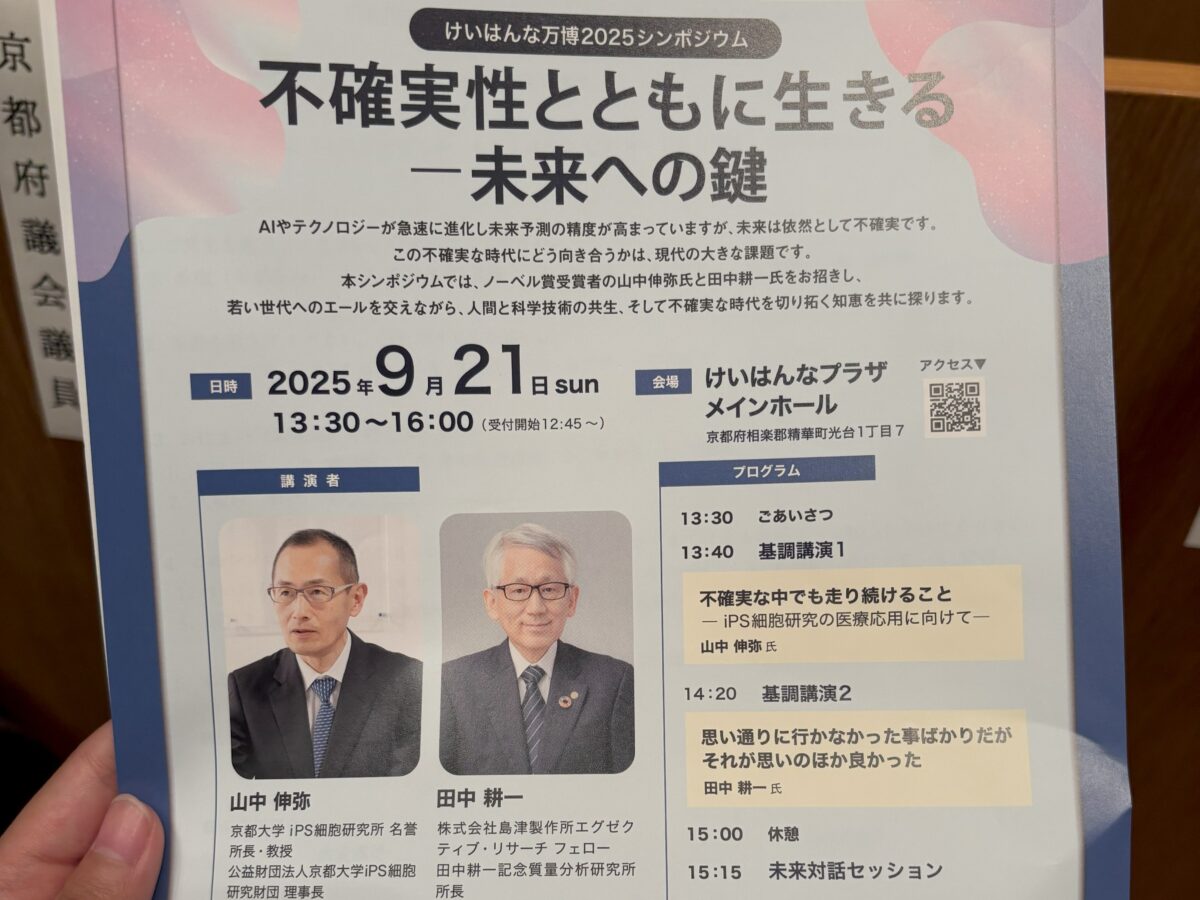

けいはんな万博2025シンポジウム|不確実性と未来を語る

シンポジウムのテーマ

不確実性とともに生きる – 未来への鍵

AIやテクノロジーが急速に進化し、未来予測の精度は高まりつつあります。

しかし、それでも未来は常に不確実。この「先が見えない時代」にどう向き合うのかが、いま私たちに問われています。

今回のけいはんな万博2025シンポジウムでは、人間と科学技術の共生、そして不確実な未来を切り拓く知恵について一緒に考えました。

今回の登壇者は、まさに日本を代表する研究者のお二人。

- 山中伸弥先生(2012年ノーベル生理学・医学賞受賞、iPS細胞研究で世界をリード)

- 田中耕一先生(2002年ノーベル化学賞受賞、質量分析の研究で世界を変えた科学者)

普段はニュース、テレビや新聞の中でしかお目にかかれない存在ですが、こうして直接お話を伺える機会は本当に貴重です。

ちなみに私はというと…髪色がピンクで「この人、本当に真面目に話を聞くの?」と思われそうな見た目(笑)

それでも京都府議会議員のすぐ後ろ、一般観覧席の最前列に座ってしっかり耳を傾けてきました。

山中先生のお話:「不確実な中でも走り続けること-iPS細胞研究の医療応用に向けて-」

山中伸弥先生は、iPS細胞を発見するまでの生い立ちや人生の転機、そして現在も続く研究用ではなく、医療応用するための挑戦について語られました。

特に印象的だったのは、先生が大切にされているという言葉。

「V & W」= Vision & Work hard

つまり、ビジョンを描き、それに向かって一生懸命働くこと。そうすれば必ず成功する。

この言葉は、山中先生がアメリカの父と慕う Dr. Robert Mahley さんから贈られたものだそうです。

日本人は「Work hard」は得意ですが、「Vision」を見失いやすい。だからこそ大谷翔平さんの「夢ノート」や前田祐二さんの『メモの魔力』など、自己啓発の世界でも「目標を書き出すことの大切さ」が語られているのだと感じました。

さらに心に残ったのが、次の言葉です。

「ジャンプするためには、しっかりかがむ必要がある。」

失敗や挫折は、実は次の飛躍の準備。

山中先生自身、一度は研究を諦めて臨床医を志したこともあったと語られていました。

しかし研究室を持たせてもらえるご縁に恵まれ、そこからiPS細胞発見へとつながっていったのです。

高く飛ぶために思い切り屈むように、落ちるところまで落ちた経験があるからこそ、次の成功がある。

そんな先生の言葉に、「私も失敗を恐れず挑戦していいんだ」と強く背中を押されました。

そして驚いたのが、iPS細胞の「i」の由来。

研究者の世界では日本人が発見し、命名したものでも、海外では受け入れられず、名前を変えられて海外で研究発表に使われそちらがメジャーになってしまうなど、悔しい思いをすることがよくあるそう。

「それを防ぐためには?」と考えた山中先生は、当時流行していた「iPod」や「iPad」から「i」を小文字にするヒントを得たパクったとのことで、会場は大きな笑いに包まれました。

その結果、iPS細胞という名前は世界中でそのまま定着。

難しい最先端研究の話も、先生の人間味あふれる語り口でぐっと身近に感じられる時間でした。

読んでくださっているあなたの“失敗”も、きっと未来へのジャンプにつながるはずです。

田中先生のお話:「思い通りに行かなかった事ばかりだがそれが思いのほか良かった」

田中耕一先生は、ご自身の人生を振り返りながら、

「思い通りにいかなかったことが、結果的に良い方向につながった」

と語られました。

科学や化学、電気の話は難しいかもしれないと少し身構えていたのですが、田中先生もユーモアたっぷり。会場はたびたび笑いに包まれました。

中でも印象的だったのが、先生が強調された「Innovation(イノベーション)」という考え方です。

日本語では「技術革新」と訳されますが、田中先生はこう表現されていました。

「新しい切り口・新しい捉え方・新しい活用法こそがイノベーション」

つまり、まったく違う分野や日常の視点から課題を見直すことが、突破口になるのです。

実際に、先生の多趣味な一面、鉄道やアニメ、カメラといった“好きなこと”が、ノーベル化学賞につながった発見に役立っていたこと。

さらに「やりたくない」と思っていた職場からの仕事の命令が、結果的に受賞につながる研究のきっかけになったこと。

一見すると嫌なことや遠回りに見える経験も、結果としては思いのほか良かった。

だからこそ「思い通りにいかないことこそが、良い結果を生むこともある」と語られていたのです。

不確実な時代をどう生きるか?

その答えのひとつが、この田中先生の言葉にあるのかもしれません。

田中先生はノーベル賞を受賞された科学者ですが、人生の先輩の深いお話という感じで親近感をもってお話しを聞くことができました。

もし今、あなたが課題や壁に直面しているなら。

ヒントは、まったく別の分野や予想もしないところに眠っているのかもしれません。

学生と先生の未来対話セッション

シンポジウムの後半には、学生と先生の未来対話セッションも行われました。

ある哲学を学んでいる学生さんがこんな意見を述べました。

「自分の固定概念や先入観に気づかないと、新しい切り口は見つけられない。」

それに対して先生方はこう返しました。

「専門家ほど“失敗するとわかっていること”に挑戦しない。でも知識や先入観がなかったからこそ、発見できた。」

このやりとりを通じて、私はあらためて感じました。

思い込みや固定概念、先入観に気づき、それを踏まえて当たり前を疑う力こそが、未来を切り拓く大きな鍵なのかもしれません。

まとめ:未来は不確実だからこそ可能性に満ちている

未来は誰にとっても不確実です。

しかし、その“不確実”だからこそ、可能性に満ちあふれています。

- V&W

- 失敗はジャンプをするための「屈み」

- 思い通りにいかないことが新しい価値につながる

- 当たり前を疑うことでイノベーションが生まれる

このシンポジウムを通して、私も挑戦し続けられる人でありたいと強く感じました。

あなたも、未来の不確実性をチャンスに変える力を信じてみませんか。